张龙强:准确理解“反内卷” 破局钢铁新周期

9月16日,《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》,指出“内卷”重灾区要依法依规有效治理。当前,我国钢铁工业正在应对强供给、弱需求的挑战,完整、准确、全面理解中央“反内卷”要求,对我国钢铁行业减量发展阶段破解“内卷”难题、推动竞争转型实现高质量发展具有重要意义。笔者针对钢铁“反内卷”如何破局简要分析,供业内参考探讨。

一、“反内卷”的政策背景

(一)“反内卷”时间线

2024年7月30日,中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争。

2024年12月11日-12日,中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。

2025年3月5日,“综合整治‘内卷式’竞争”被写入政府工作报告。

2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议提出,依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。

2025年7月30日,中央政治局会议提出,纵深推进全国统一大市场建设,推动市场竞争秩序持续优化,强调依法依规治理企业无序竞争,推进重点行业产能治理,并首次提出规范地方招商引资行为。

(二)“反内卷”的核心内容

从7月30日中央政治局会议的内容表述可以看出,“反内卷”核心内容主要包括以下几个方面。

一是依法依规治理企业无序竞争。强调要通过法律手段来治理企业之间的无序竞争,避免一刀切的措施,确保市场的公平竞争。

二是强化行业自律。强调发挥行业协会作用,引导企业自律控制产量,防止恶性竞争,鼓励企业通过技术创新和差异化竞争提升市场竞争力。

三是促进技术创新。鼓励企业加大技术研发投入,提升产品技术含量,避免同质化竞争,减少“内卷”现象发生。

四是综合整治措施。纵深推进全国统一大市场,整治地方保护主义,确保市场统一和资源合理配置。

二、我国钢铁工业供需形势分析

“十四五”期间,我国钢铁行业供需状况发生了根本性变化,供给能力充裕与需求减弱成为主要矛盾,行业处于深度调整期。总体看,这是上世纪90年代以来我国钢铁行业经历的第六次市场下行,是在钢材消费总量处于长期下降态势下的调整,不同于以往上升态势下的阶段性供需失衡,供给强于需求的市场形势较长时间难以根本性改变。今后一个时期钢铁行业将进入到减量提质、绿色转型和智能升级为重要特征的发展阶段。

(一)供给能力充裕且仍呈增长态势

一方面,近年来钢铁行业深化供给侧结构性改革,通过实施产能产量调控、推进兼并重组等措施,推动高端化、智能化和绿色化进程,提升了行业质量水平和竞争力。另一方面,钢铁产能仍在增长,在产粗钢产能已恢复到供给侧结构性改革前水平。据国家统计局数据,粗钢产能从2018年10.27亿吨增长到2023年11.08亿吨,考虑到技术进步等因素带来的生产效率提升,以近几年全国粗钢最高月产量估算产能,叠加未来两年减量置换项目投产,钢铁实际供给能力可能会更高。

(二)消费需求减弱并持续分化

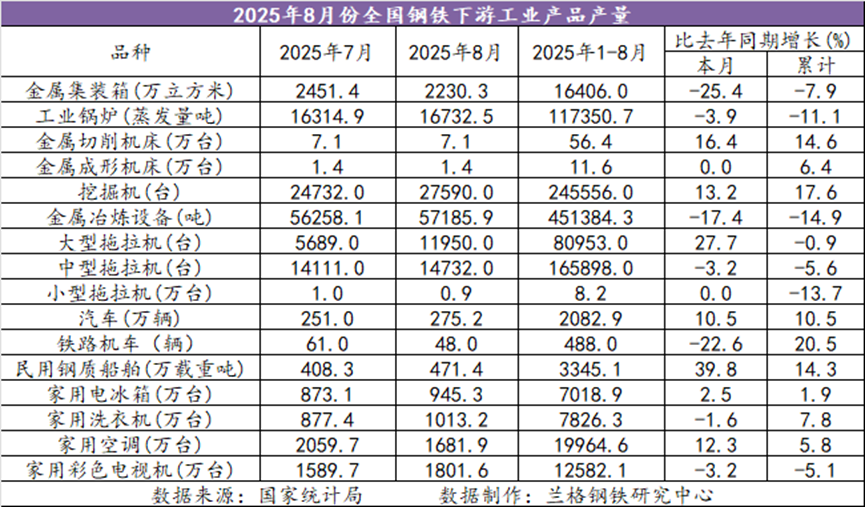

中国钢铁消费主要集中在建筑和制造两大产业。近几年,受房地产市场下行影响,建筑业用钢需求持续下降,且减量大于制造业用钢增量,钢铁总消费量呈下降趋势。今年1-8月份,全国折合粗钢表观消费量约为5.87亿吨,同比下降超过5%,明显超过粗钢产量降幅,国内钢铁市场继续呈现供强需弱格局。建筑业作为钢材需求的传统主力,用钢量持续收缩,占比下降至2024年50%。相反,制造业用钢需求占比持续上升至2024年50%,机械、汽车、家电、船舶等行业是主要增长点。

与此同时,在国家陆续出台“两新”等一揽子增量政策,以及新兴产业快速发展等有利因素的推动下,制造业用钢需求进一步提升。工程机械、新能源汽车、风电光伏装备用钢需求持续增长;硅钢、汽车板、家电板、耐磨钢等品种需求较旺盛;绿色能源基建带动风电塔筒用耐候钢、核电用特种不锈钢、液化天然气船用镍系低温钢、高强减薄船板等成为新消费增长点。

三、准确理解钢铁行业“反内卷”

钢铁行业需要准确理解“反内卷”要求,正本清源、固本培元。同时吸收发达国家粗钢产量达峰后的相关经验,他山之石、以供借鉴。

(一)供大于求不是“内卷”的源头和主因

一是粗钢产量达峰后供大于求是常态。钢铁工业作为传统产业,具有较为成熟的市场化运行特点,供大于求是成熟产业的特征之一。从发达国家经验来看,以日本为例,粗钢产量1973年达峰以来,用钢消费需求波动下降,供需矛盾持续深化并推动供给减量,由此日本钢铁工业经历了一次减量、峰后复苏和二次达峰后平稳发展等主要阶段,目前粗钢产量保持在8000-9000万吨水平(详见2024年10月30日《中国冶金 报》“【破局“内卷”共筑行业新生态】发达国家粗钢产量达峰后如何减量发展?”)。

二是粗钢产量达峰后行业自律是常态。发达国家钢铁工业峰后都经历了较长时间供过于求的发展历程。以美国为例,在行业协会指导下,定期公布产能利用率数据,实施行业景气度预警,提示钢铁企业灵活调整生产节奏来适应市场需求变化,实现行业总体自律。2024年美国粗钢产量7950万吨,产能利用率为75.6%,并未因供大于求而导致低价、无序竞争的“内卷”。欧盟、日本等在粗钢产量达峰后,采取了推动兼并重组、交叉持股、产品结构调整、产业链共建、海外布局和淘汰落后产能等措施,加快峰后供需平衡的进程。

(二)“反内卷”保(稳)市场的核心是保价格

一是当前阶段钢铁行业“反内卷”,保(稳)市场主要是保价格,而不仅是保市场占有率。

自2021年开始,钢铁行业通过政策调控实现粗钢产量连续下降,为全行业稳价格、保效益和未来淘汰低效产能赢得了时间和空间,但一些企业通过降价抢市场,挤压竞争对手,追求市场占有率,导致低价无序竞争加剧,自身和行业盈利水平降低。因此,钢铁需求下降背景下,低价竞争追求高市场占有率,不会为行业企业带来高效益,只能使企业现金流越来越紧张,经营风险增大。

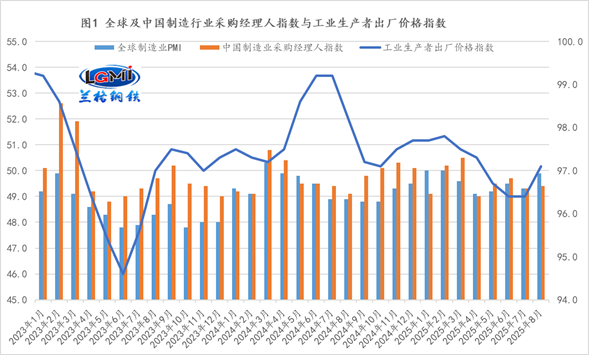

据中国钢铁工业协会监测,今年1-7月份中国钢材价格指数平均值95.87点,同比下降1.16%;铁矿石均价同比下降12.97%,焦炭均价同比下降29.36%,废钢均价同比下降14.81%。1-7月份重点统计会员钢铁企业利润总额同比增长80%以上。可以看出,1-7月份我国钢铁行业效益改善得益于钢材价格较稳定,更得益于降成本尤其是原燃料成本的下降,保钢材价格与降成本协同发力促进了效益改善。

二是产量调控保价格是阶段性措施,长远看,拓展用钢新需求和淘汰低效产能需同步推进。

一方面,拓展用钢领域是钢铁平稳发展的需求源泉。当前我国钢铁消费呈现建筑用钢下降、制造业用钢增长趋势,以市场为导向,加强产业链共建是促进企业品种结构优化调整、拓展用钢新领域的有效手段。如德国蒂森克虏伯与汽车、装备制造等行业的深度融合,日本JFE钢铁与建筑行业的产业协同等,有效锁定了相关领域市场份额,并持续拓展该领域的用钢需求。

另一方面,出台扶持政策引导低效产能退出。如上世纪70-80年代欧共体达维尼翁计划,实施钢铁生产配额、最低价格限制和政府补贴等措施,削减过剩钢铁产能约4000万吨,同时推进私有化改革和兼并重组。日本钢铁行业根据《圆滑化法》《特安法》《产构法》,对过剩设备实施处理,包括制定电炉行业结构改善和目标、实行政府补偿、政府出资收购过剩设备后予以报废等,并积极运用“就业调整补助金”制度实现就业稳定和人员合理化。

此外,对不符合超低排放、能效基准水平和碳排放要求的企业严格执法,倒逼企业限期整改、重组或退出。如20世纪70年代,美国出台《清洁空气法案》《清洁水法案》等,一些竞争力较弱的钢铁企业被迫关停并转或重组。欧洲在20世纪70年代针对钢铁行业制订特殊空气污染控制计划,如德国环境部门针对北莱茵河/威斯特伐伦地区规划发布的特殊空气污染控制计划等。当前,欧盟、中国等国家推进的碳排放交易,将进一步倒逼不满足环保和碳排放要求的企业转型或退出。

四、钢铁行业“反内卷”的主要工作建议

坚决贯彻党中央、国务院决策部署,钢铁行业坚持供需两端协同发力,深入研究和推进产能治理新机制的基础举措,拓展钢铁材料应用空间,以尽可能短的时间适应供需关系的历史性变化,减缓存量优化、转型升级阵痛,推动行业高质量发展。具体建议如下:

一是强化行业自律。钢铁企业要摒弃以量取胜的惯性思维,调整生产节奏,坚持执行“三定三不要”经营原则,更加务实地采取控产量、调结构、优品种、强管理、降成本、防风险等各项措施,实现行业效益逐步向合理水平回归。

二是重塑竞争意识。钢铁企业要准确理解保(稳)市场主要是保价格,一味低价只会进一步加剧行业恶性竞争,对行业整体和企业自身发展都不利。钢铁企业要坚决反对价格战,维护产业链整体利益,共同抵制“内卷式”竞争。

三是加强海外布局。海外布局是破解钢铁行业“内卷”难题的重要抓手,钢铁企业特别是龙头企业要积极谋划,总结东南亚、中东、非洲等地成功经验,特别是在既有园区内推进项目建设,规避投资风险。

四是坚持创新驱动。坚持以创新引领钢铁新质生产力发展,加大科研投入,重视科技成果专利化、标准化和品牌化,推动钢铁科技创新和产业创新深度融合发展,塑造企业健康可持续发展的动力源泉。

五是开展产业链共建。联合上下游行业和头部企业,推动品种、质量、研发、服务多线共引,紧密协同,实现创新链、产业链相互依存、相辅相成,提升钢铁产业链整体竞争力和抗风险能力。

六是一体推进“三减”工作。减量是未来一个时期钢铁行业发展的特征和重点,应包括减产能、减产量和减企业数量。“三减”难度不一,成效和风险与影响也不同,建议一体化推进,在产能装备实质性减量前,产量调控将是重要的政策工具。同时,要充分研究应对措施,配套退出机制,确保“三减”工作的平稳实施。(冶金工业信息标准研究院)